人生100年時代を迎え、本やメディアで高齢者問題の課題を論ずる機会が増えてきた。五木寛之氏は著書「百歳人生を生きるヒント」で、「従来、人の寿命は50年、それ以降は余生とされてきたが、21世紀の今、人々の寿命は延び、“人生100年時代”を迎えようとしている。そこにあるのは、悠々自適の静かな老後ではなく、あとの50年をどう生きるかという、歴史が体験したことのない、未踏の世界だ」と言っている。五木氏は50歳以降の人生を長い”下り坂“との覚悟をもって生きなさいと提言する。

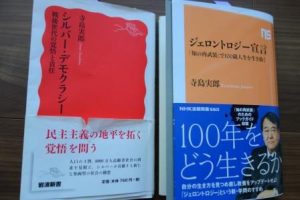

一方で、高齢者としての役割を認識し、社会に役立つことをしていかなければ、日本は生き残れないだろうとの提言をするのは多摩大学長寺島実郎氏。寺島氏著の「シルバー・デモクラシー(戦後世代の覚悟と責任)」(岩波新書)と「ジェロントロジー宣言(”知の再武装“で100歳人生を生き抜く)」NHK出版新書}を読んだ。少子化が進む中で、2060年には高齢化比率が40%となり(前回東京オリンピックの頃に人口1億人を超え、高齢化率は7%)、今では100歳以上が約7万人もいると言う。しかも、若手より高齢者のほうが投票率が高いことを考えると、有効投票の6割が高齢者となると言われ、まさに政治も「老人の、老人による、老人のための政治」になりかねない状況が進む。「株高誘導政治」に多くの高齢者が賛同することで、将来の日本は果たして大丈夫なのか?我々団塊世代が高齢化した今は、まだそれを支えてくれる現役世代がいるが、少子化が進む中その後の時代は若手が支えることが出来ない時代が来る!(「逃げられない世代」https://jasipa.jp/okinaka/archives/8695参照ください)

寺島氏が言う「異次元の高齢化社会」(世界の中でも突出した高齢化率)を目の当たりにし、このままではいずれ日本も現在の生活レベルを維持できなくなるのは誰もが懸念していることではなかろうか。しかし、社会制度・システムはこの状態を予測できたにもかかわらず、放置されたままだ。政府に「人生100年時代構想推進室」が昨年9月にでき、掛け声だけはいさましいが、議論の方向性も見えないままだ。

高齢化社会を福祉、年金、介護など社会的コスト負担増大との関連で論じ、何やら息苦しい老人社会と言ったイメージが広がっているが、寺島氏は、経験豊かな高齢者の知を活かし、さらには知の再武装もしながら、社会システムの中にもう一度位置づけなおし、社会に参画し貢献する主体として高齢者が活躍できる社会づくりを提案する。その意味で”老年学“的アプローチから、高齢者一人一人の生き方を再構築するための社会工学的アプローチを意味する”ジェロントロジー”と言う言葉を使っている。

高度成長期に就職した団塊の世代が東京に集中し、その結果できた16号線沿いのニュータウンに住む人は、当時は老人世帯から干渉されない自立した独立した「ニューファミリー」として注目を浴びたが、今では独居老人化がものすごい勢いで進んでいるそうだ。自ら食材を育て、地域で融通しあう田舎型高齢者社会に比べ、都市郊外型高齢者の幸福感は大きく異なる。この都会のサラリーマン卒業者中心の高齢者を“新都市中間層”と名付け、この人たちを田舎の農村との交流を深めるよう誘い、日本の農業再生に寄与する集団とすること、さらにはサラリーマン時代の経験を活かしつつ、観光事業に従事することを推進することなど、多摩大学長としてこの問題に取り組まれ、実績を挙げておられる。

期せずして、12月3日よりに日経朝刊2面の“迫真コラム”に「人生100年の生き方」の記事が連載されている。その記事の中に「人生100年時代。学校を卒業して一つの会社を勤め上げ、年金での残りの。人生を楽しむ。そんな生き方は大きく変わる」として、60代、70代の人の新しい生き方をはじめ、30代~50代の人たちもこの変化をとらえながら新しいチャレンジをする姿を紹介している。

私も100歳まで生きようとは毛頭思っていないが、現在は100歳以上人口が7万人だが、2050年には50万人を超えると予測される時代、100歳までにはまだ30年近くもある自分としても。世の中のためになることを真剣に考えねばと強く思うようになった。団塊世代の責任として、次代にツケだけを残さないためにも。