38年ぶりにローマ教皇が11月23日に日本を訪問され、大いに話題になった。82歳の高齢ながら、長崎を手始めに広島、東京と精力的に日本を回られ、4日間で8回もスピーチをされ、多くの日本人に感銘を与えた。ツイッターやインスタグラムを駆使しながら、常に弱者を思いやる精神を持ちながら、トランプ大統領の国境壁建設を批判し、核禁止条にも触れ、日本の核の傘批判など、強い発信力と行動力を持つ改革派のリーダーともいえる。ツイッターのフォロワー数が1800万人超と聞くが、教皇に対する信頼とその発信力

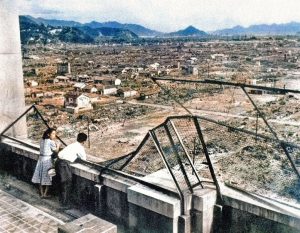

を物語っている。2年前、原爆が落とされた長崎でアメリカの従軍カメラマンが撮影した「焼き場に立つ少年」の写真を「戦争がもたらすもの」というメッセージを添えて、教会関係者に配布するよう指示したことでも注目された。

切望されていた唯一の被爆国日本訪問を実現され、被爆地長崎・広島での発言。

・「戦争のために原子力を使用することは、現代において、犯罪以外の何ものでもありません。人類とその尊厳に反するだけでなく、わたしたちの共通の国家の未来におけるあらゆる可能性に反します。原子力の戦争目的の使用は、倫理に反します。核兵器の保有は、それ自体が倫理に反しています。(中略)真の平和とは、非武装の平和以外にありえません」

・「核兵器や大量破壊兵器を持つことは平和や安定につながらずむしろさまたげ」

・「戦争のために原子力を使うことは犯罪以外の何ものでもない」

・「核兵器をもっているのもテロ行為だ。核抑止力に頼るのも同罪」

・「最新鋭で強力な武器をつくりながら、なぜ平和について話せるのだろうか。差別と憎悪の演説で自らを正当化しながら、どうして平和を語れるだろうか」

・「軍備の均衡が平和の条件であるという理解を、真の平和は相互の信頼の上にしか構築できないという原則に置き換える必要があります」(アフガンで非業死の中村哲氏も同じことを言われている)

東日本大震災の被害者との面談では、福島第一原子力発電所の事故に触れて

・「私たちには、未来の世代に対して大きな責任があることに気付かなければいけません」

都内で若者たちの悩みを聞く集いに参加し

・いじめについて「学校や大人だけではこの悲劇を防ぐのは十分ではありません。皆さんで『絶対だめ』といわなければなりません」

東京ドームで5万人が集まる大規模なミサで

・「日本は経済的には高度に発展していますが、社会で孤立している人が少なくないことに気付きました。これを乗り越えるためには異なる宗教を信じる人も含め、すべての人と協力と対話を重ねることが大切です」

自身の出身母体である修道会の「イエズス会」が設立した上智大学で学生に

・「どんなに複雑な状況であっても自分たちの行動が公正かつ人間的であり、正直で責任を持つことを心がけ弱者を擁護するような人になってください。ことばと行動が偽りや欺まんであることが少なくない今の時代において特に必要とされる誠実な人になってください」と諭す。

東京で若者向けに開かれたミサでのスピーチ(11月25日、東京カテドラル聖マリア大聖堂で行われた「青年との集い」での講話)。いじめなどの経験を語った若者3人に対し、逆境にどう立ち向かっていくのかを説く。

・「(多くの人が、人と上手にかかわることができずに)ゾンビ化している」

とりわけ教皇が強い言葉で警鐘を鳴らしたのは、世界中で社会問題化している孤独、つまり、現代人の「心の貧困」であり、日本も例外ではないこと。

・私たちにとって最も大切なことは、何を持っているか、何を得られるか、ではなく、誰と(人生を)共有できるかということなのだということに気づくことだ。「何のために生きるのか」ではなく、「誰のために生きるのか」にフォーカスすべきなのだ。自分に問いなさい。「私は何のために生きるのか」ではなく、「誰のために生きるのか」「私は誰と人生を共有するのか」を。

「核を持つことは罪」の発言は、従来のローマ法庁の考え方とは異なるもの。真に世界の平和を願う教皇の勇気ある、力強い発言だと思う。私はキリスト教徒ではないが、今回の若者も含めて、幅広い人たちへのメッセージとして、記憶に残るものとなるだろう。そして、世界の指導者、人々の行動の指針になることを願わざるを得ない。