前稿で予告しました京都の鉄工所ヒルトップの副社長が出された本のタイトル「ディズニー、NASAが認めた遊ぶ鉄工所」(ダイヤモンド社、2018,7発行、山本昌作著)の紹介です。帯封には「非常識な経営手法で、売上、社員数、取引者数すべて右肩上がり!日本最強のクリエイティブ集団が京都の町工場にあった」「人が育つ、“アメが8割、ムチが2割”の原理」とある。

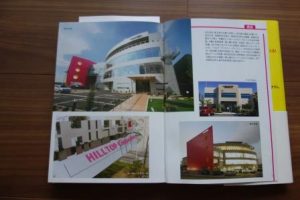

ともかくすごい!徹底して「人は成長するもの」「単調な仕事(同じことを毎日やらせる)は本来人の仕事ではない」「クリエイティブな仕事で働き甲斐を覚えれば、人は成長する」などなどの信念の実現を目指し、薄汚い鉄工所イメージをガラッと刷新(24時間無人加工の夢工場)し、大量注文の取引先から少量注文の取引先に変え(毎年100社入れ替わる)、人も変え、本社も変えた。

日経夕刊2018.9,13の「目利きが選ぶ3冊」で兵庫県立大学の中沢孝夫客員教授の選定理由は「この会社を知らずに中小企業を論ずる人はモグリである。単品物を中心とした少量受注、加工方法の徹底したデータ化、多大な利益率(20%以上)、多様な取引先、多彩な採用と優れた従業員教育。親の代からの辛すぎた町工場時代の工場労働を克服し、豊富なアイディアの湧き出る職場、従業員が活き活きと働く職場への転換・脱皮には、無論、たくさんの困難があった。」とある。年間2000人を超える見学者があり、テレビなどでも取り上げられているそうだ。

山本副社長は40年前入社直後、自動車用部品加工の取引先に研修に出され、孫請けの自社とは違う規模の装置を使って、来る日も来る日も、同じ作業を繰り返すことに幻滅を感じ、「こんな事、人のやることではないだろ」「楽しくなければ仕事ではないだろ」と感じたのが改革の原点だと言う。そして「社員が誇りに思えるような”夢の工場”を作ろう」「油まみれの工場を”白衣を着て働く工場にしてみる」との夢を一貫して追求してきた結果が今の姿だ。鉄工所でありながら、「量産物はやらない(注文は受けない)」「ルーティン作業はやらない」「職人は作らない(経験や勘に頼り自分の技術を論理的に説明できない職人)」。社員は、昼間は注文に応じた装置のプログラム作り、物つくりは昼夜、機械に働いてもらう。

“このような環境では人が育つ”ことの証明になるのが、開発部長、営業部長、東京オフィス支社長など要職についているのは、元ヤンキー・暴走族で、それもその筋からスカウトされたこともある”レベルの高い“人もいるという驚きの事実だ。

なぜ、敢えて儲かる仕事を捨ててでも苦難の道を歩み、”夢工場“を実現させることが出来たか?徹底的に社員を信じ、社員との真剣な対話を通じて、最初は怪訝な顔をしていた社員が、いつしか真剣に一緒に夢を追いかけるようになってくれた、筆者のぶれない信念と行動力がなければ、出来なかった。14年前の工場火事で死にかけた筆者は、4か月の入院期間も”夢工場の建設“が頭から離れなかったそうだ。その執念が見事に開花している。見事だ!